La città: Smart o Augmented? Con una visione profondamente lucida, ed in un certo senso fortemente pionieristica, l’architetto e urbanista Maurizio Carta, Professore ordinario di urbanistica del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, ci invita a Re-immaginare l’urbanistica e, di conseguenza, a rileggere la città in quanto realtà “aumentata”, ovvero una città che adatta il proprio metabolismo a quello dei suoi abitanti piuttosto che una città tradizionale dotata di protesi tecnologiche.

Nella la sua proficua attività, densa di studi e pubblicazioni, tra cui citiamo “Reimagining Urbanism. Città creative, intelligenti ed ecologiche per i tempi che cambiano”, diventa imperativa la necessità di un nuovo approccio da adottare rispetto alla pianificazione ed alla rigenerazione di una città o di un territorio: un sistema in grado di ristabilire l’equilibrio fra le potenzialità, rilevare nuovi paradigmi, parametrizzarne i picchi di creatività presenti, utilizzare le criticità per ricostruire un programma funzionale e sistemico.

Emerge dunque un nuovo sistema in grado di leggere il mondo come organismo matabolico, ricettivo, sensibile e perturbabile e, come tale, veramente sondabile in profondità solo nell’ottica di un approccio strategico profondamente cosciente delle sue componenti. Una visione che mette in discussione i tradizionali strumenti di programmazione strategica, capaci di restituire un presente disattivo e “rasterizzato”, senza ponti con il futuro, e promuove invece un nuovo masterprogram, quale dispositivo in grado di implementare le porte di connessione fra il nostro mondo oggi e quello di domani.

Architetto ed urbanista, ma con un approccio creativo, trasversale, emancipato dallo specialismo. Quali sono i passi che l’hanno portata ad adottare una visione più complessa del proprio ruolo?

Ho sempre creduto che l’urbanistica che voglia agire efficacemente nel dominio collettivo e produrre esiti sulla qualità della vita, sull’equilibrio delle libertà e sulla promozione della felicità delle comunità, debba essere in grado di interpretare le nuove domande sociali nel loro plurale dispiegarsi, per progettare e guidare una città delle identità e delle opportunità nell’alleanza tra le qualità territoriali e le idee e aspirazioni dei suoi abitanti. I valori etici della collettività diventano centrali per la pianificazione, non solo perché sono il luogo nel quale società e urbanistica si legano in modo più esplicito e forte, ma perché sempre di più sono strumenti della costruzione della città. Il diritto alla città di Lefebvriana memoria come impegno a “cambiare noi stessi cambiando l’aspetto delle nostre metropoli”, si traduce ogni giorno di più nella sfida compartecipativa e nella organizzazione dello spazio collettivo – non più solo pubblico – proponendo all’urbanistica nuovi obiettivi legati al mutamento di una società sempre più protagonista che voglia passare dall’attivismo alla cooperazione, dall’uso alla co-progettazione dei luoghi dell’abitare.

Oggi, nell’era della metamorfosi e nella transizione verso un nuovo modello urbano, nuove sfide attendono amministratori e urbanisti, attori e regolatori per opporre un efficace antidoto al rallentamento della capacità generativa e propulsiva delle città. Dopo due secoli caratterizzati dalla società industriale fordista – eccessivamente sbilanciata sulla fiducia nella ragione e sulle “magnifiche sorti e progressive” – dobbiamo entrare nell’età di un nuovo Antropocene, il quale non è solo caratterizzata dal primato della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, sulla smartness urbana e sul cosiddetto “internet delle cose” in cui l’ambiente fisico che ci circonda è connesso on cloud, ma anche su una rinnovata e produttiva dimensione ecologica degli insediamenti e sui nuovi diritti di cittadinanza basati sulla cooperazione e la condivisione. In questo nuovo scenario l’urbanistica richiede non solo nuovi paradigmi e rinnovati strumenti, ma anche un recupero delle passioni, della capacità delle emozioni di guidare le nostre decisioni in maniera complementare rispetto all’indirizzo dei ragionamenti razionali generati dalle conoscenze e dalle abilità.

Per uscire mutati dall’era della crisi, le decisioni di sviluppo territoriale dovranno essere capaci di attingere anche agli impulsi emotivi prodotti dalle opinioni, dagli atteggiamenti, dalle credenze personali e collettive e dai sentimenti. Pianificare nella crisi significa – come direbbe Spinoza – non ridere, non piangere, non indignarsi, ma capire. E comprendere significa sempre più spesso utilizzare contemporaneamente un approccio razionale ed emotivo.

La mia esperienza di urbanista – come studioso, docente e anche come amministratore pubblico – è sempre stata una “riflessione in azione” sui principali temi che oggi delineano l’impegno di ricerca e l’azione progettuale dell’urbanista: la rigenerazione urbana attraverso l’azione integrata, il potenziamento della dimensione culturale dello sviluppo territoriale e l’emergere di una stagione strategica in cui il negoziato deve essere temperato dal valore delle identità. Sono convinto, infatti, che l’impegno degli urbanisti militanti debba tornare a essere un poderoso esercizio della responsabilità nell’interesse collettivo, un’applicazione del metodo scientifico non solo all’indirizzo consapevole della decisione politica, ma alla riconnessione del patto costitutivo della comunità con il territorio, nella consapevolezza che la dimensione etica della pianificazione ci impegna a fornire risposte al nostro insediamento, al nostro bisogno di abitare, alle nostre necessità produttive attraverso le capacità, sempre meno demiurgiche e più cooperative, del piano. Perché esso offra sempre adeguato rifugio dai pericoli dell’individualismo, anche quando sono il frutto generoso dell’attivismo sostitutivo della comunità.

Sono convinto che il coraggio di governare nella transizione verso un nuovo modello di insediamento umano – nelle multi-città che abitiamo – impone un approccio proattivo ai problemi, nel senso mirabilmente sintetizzato da Danilo Dolci che ha sempre fatto della sua militanza politica e sociale un impegno pedagogico: “non immaginare il diverso futuro possibile, ignorare il futuro che vogliamo, ci mutila e ottunde nel presente”, e – aggiungo io – dobbiamo avere il coraggio e la forza, la lucidità e la follia, la responsabilità e l’ambizione di realizzarlo.

Augmented city: la città si espande, densa di nuove propulsioni. Quali sono i punti di forza?

La città come luogo di valorizzazione dell’intelligenza collettiva dei suoi abitanti invoca un cambiamento di paradigma in grado di produrre un set di strumenti procedurali e operativi per coloro che vogliono accettare la sfida di ribaltare una visione sterile e poco innovativa. Abbiamo bisogno di definire un nuovo terreno di gioco per una visione alternativa più proficua, capace di rinnovare e potenziare il ruolo della città come piattaforma abilitante delle capacità umane, come acceleratore di empowerment e come moltiplicatore del capitale umano. Oltre la Smart City, per superarne la retorica ipertecnologica, voglio proporre la Città Aumentata (Augmented City) come un dispositivo spaziale/culturale/sociale/economico per connettere le componenti della vita urbana contemporanea, individuale e collettiva, informale e istituzionale, generatrice di benessere e felicità.

Ho individuato dieci concetti chiave in grado di connettere paradigmi e dispositivi dell’urbanistica e della pianificazione territoriale per progettare la città aumentata – in senso spaziale, sociale ed economico – di fronte alle sfide del XXI secolo.

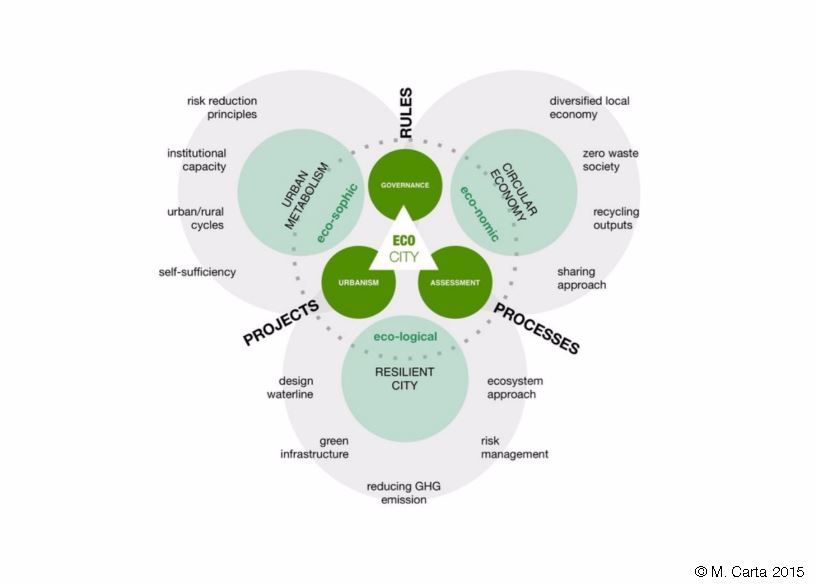

Innanzitutto una città aumentata è senziente perché ha bisogno di nuove fonti, parametri e strumenti per rafforzare gli strumenti cognitivi, valutativi e attuativi di un’urbanistica sempre più basata sulla conoscenza istantanea e distribuita e capace di produrre soluzioni tempestive, efficaci, solide e orientate ad uno scenario di cooperazione. È quindi anche collaborativa perché necessita dell’alleanza strutturale tra le dimensioni civica-tecnologica- urbana per agire efficacemente nella Sharing Society in cui viviamo, generando nuove forme dello spazio collettivo. Una città aumentata è intelligente perché capace di generare un ecosistema abilitante basato sull’hardware fornito dalla qualità degli spazi urbani e sul software codificato dalla cittadinanza attiva, ma soprattutto dotato di un nuovo sistema operativo costituito da un’urbanistica e da un progetto urbano avanzati, capaci di rispondere alle mutate domande della contemporaneità. La quarta parola chiave è produttività perché le città del futuro prossimo dovranno incentivare la territorializzazione dei makers all’interno di un nuovi distretti urbani creativi/produttivi per stimolare, agevolare e localizzare adeguatamente il ritorno della produzione nelle città, nelle forme delle nuove manifatture digitali, per la ricostituzione di una indispensabile base economica delle città, dopo gli anni della euforia per la città dei servizi. Ma la città dovrà anche essere sempre più creativa attraverso l’uso integrato della cultura, della comunicazione e della cooperazione (le 3C della città creativa) come risorse per una città attiva in grado di generare una nuova forma e una diversa crescita fondate sull’identità, sulla qualità e sulla reputazione. Una città aumentata si fonda sul riciclo degli edifici e della aree dismesse e pertanto chiede una metamorfosi del paradigma basato non solo sulla riduzione, il riuso e il riciclo delle sue risorse materiali e immateriali, ma in grado di disegnare una nuova forma territoriale in grado di cogliere le opportunità del metabolismo circolare, inserendo anche il riciclo programmato tra le componenti del progetto. Una città aumentata è quindi resiliente perché accetta la sfida dell’adattamento come dispositivo progettuale per insediamenti iper-ciclici e autosufficienti capaci di combattere proattivamente il cambiamento climatico, producendo e distribuendo efficacemente il dividendo della resilienza;: non solo nuova moneta di scambio nella economia della transizione verso lo sviluppo decarbonizzato, ma anche strumento di una perequazione ecologica urbana. L’ottava parola chiave è la fluidità che chiede di ripensare la porosità e la liquidità urbana come paradigmi proiettivi per i progetti di rigenerazione urbana che traggano dall’acqua la loro carica identitaria, producendo nuove configurazioni spaziali a partire dal rinnovo dell’interfaccia città-porto non più come luogo-soglia ma come produttore di potente nuova identità urbana.

Nell’orizzonte metropolitano, in cui anche l’Italia sta procedendo con importanti aspettative e necessari miglioramenti, è la reticolarità che definisce il passaggio da un ecosistema tradizionale basato su un obsoleto modello gravitazionale verso un nuovo e più efficace modello aumentato, iper-metropolitano basato su un’armatura di super-organismi metropolitani e arcipelaghi territoriali in grado di strutturare il sistema paese. Infine, una città aumentata è strategica perché assume l’integrazione delle componenti temporale, gestionale, collaborativa e adattiva come necessarie per rispondere alla necessità di un approccio multi-dominio e multi-attore, temporalmente orientato e indirizzato all’azione entro un modello di sviluppo meno consumatore e più produttore, in grado di attivare diversi cicli vitali per riattivare distretti, città e paesaggi, meno finanziario e più cooperativo, più metabolico e meno occasionale.

Progettare la città aumentata richiede una continua sperimentazione delle

sue declinazioni spaziali, sociali, culturali ed economiche in grado di aumentare l’intelligenza collettiva dei suoi abitanti. Ha bisogno di alimentare una nuova agenda urbana che connetta le pratiche più sensibili, i nuovi apparati normativi e le mutazioni economiche emergenti.

La Città Aumentata richiede quindi di percorrere la sfida del progetto urbanistico come connessione di livelli, di persone e di luoghi.

Un piano strategico in senso tradizionale sembra non essere più sufficiente per descrivere, analizzare e rispondere ai bisogni di una città. Perchè? Quali atteggiamenti possiamo cambiare?

In Europa la stagione della rigenerazione urbana ha prodotto importanti effetti sia nella revisione dei dispositivi progettuali sia nel ripensamento delle forme dell’insediamento e delle sue relazioni spaziali e umane. Ma non può essere nascosto anche l’emergere di alcune patologie che spesso hanno anestetizzato, quando non annullato gli effetti rigenerativi prospettati. La transizione del modello di sviluppo post-crisi, se da un lato ha moltiplicato il ricorso ai processi di rigenerazione urbana dal basso, contemporaneamente ha esteso l’epidemia di fallimenti derivati da un approccio dall’alto, ancora legato a precedenti paradigmi regolativi e razional-comprensivi. Le criticità della rigenerazione urbana di matrice apicale, naturalmente, non possono essere risolte solo revisionando le procedure di partecipazione, migliorando i dispositivi progettuali o innovando i processi attuativi: va ribaltato il punto di vista. Un concreto ed efficace processo per la rigenerazione di aree urbane caratterizzate da marginalizzazione e declino, da dismissione di edifici e infrastrutture, da sottoutilizzo funzionale o da cicli in debole riattivazione (mobilità, acqua, rifiuti) deve assumere un approccio che non solo rifiuti il tradizionale e ormai inefficace top-down strategico, ma che nemmeno ceda superficialmente alle retoriche consolatorie del bottom-up tattico. Serve un approccio strategico circolare, programmaticamente incrementale, processualmente ricorsivo e progettualmente flessibile, piuttosto che una strategia chiusa e simultanea. Al tradizionale masterplan rigido, istantaneo e pressoché immutabile nel corso della sua attuazione – inefficace in aree che non possano godere della destinazione di ingenti risorse pubbliche o private (ormai pressoché scomparse nelle città europee in transizione) – dobbiamo sostituire un “masterprogram” consapevolmente temporalizzato e adattivo, capace di comporre una visione complessiva attraverso l’attuazione di visioni parziali, capaci di azioni tempestive e temporanee ma che abbiano la forza generativa di nuovi futuri, che sappia attivare processi auto-poetici e auto-sufficienti.

Ho definito questo processo Cityforming © Protocol, un protocollo progettuale – non una norma o un modello – in grado di riattivare per stadi successivi il metabolismo di un’area partendo dalle sue componenti rigenerative latenti, attivando molteplici cicli ad intensità crescente per creare un nuovo ecosistema urbano sostenibile nel tempo. Il Cityforming agisce per fasi incrementali e adattive necessarie a produrre risultati parziali che diventano la base generativa della fase successiva. Il Cityforming, procedendo attraverso le fasi della colonizzazione, del consolidamento e dello sviluppo, produce il necessario “ossigeno urbano” per la formazione di un ecosistema adeguato a generare un nuovo metabolismo che riattivi i cicli inattivi, che riconnetta quelli interrotti o che ne attivi di nuovi, più adeguati alla nuova identità dei luoghi.

Ho definito questo processo Cityforming © Protocol, un protocollo progettuale – non una norma o un modello – in grado di riattivare per stadi successivi il metabolismo di un’area partendo dalle sue componenti rigenerative latenti, attivando molteplici cicli ad intensità crescente per creare un nuovo ecosistema urbano sostenibile nel tempo. Il Cityforming agisce per fasi incrementali e adattive necessarie a produrre risultati parziali che diventano la base generativa della fase successiva. Il Cityforming, procedendo attraverso le fasi della colonizzazione, del consolidamento e dello sviluppo, produce il necessario “ossigeno urbano” per la formazione di un ecosistema adeguato a generare un nuovo metabolismo che riattivi i cicli inattivi, che riconnetta quelli interrotti o che ne attivi di nuovi, più adeguati alla nuova identità dei luoghi.

Cosa significa adottare un approccio sistemico creativo e integrato tra le competenze nell’ambito della pianificazione e progettazione urbana?

Ho scritto un libro intitolato “Re-immaginare l’urbanistica” (Re-imagining Urbanism, List, 2014) non per proporre una nuova parola-totem o un nuovo mantra capace di produrre effetti al solo nominarlo.

Credo, invece, che l’innovazione in urbanistica richieda un rigoroso esercizio di volontà, responsabilità e competenze che si fondino su un “buon governo” delle città – sempre più spesso dovendo gestire sia la contrazione che la metropolizzazione – basato su un nuovo pentagramma: visione, strategia, progetto, regole e comunità. Un pensiero differente e una filiera di azioni per i tempi nuovi, capaci di re-immaginare il progetto urbano, territoriale e paesaggistico. Dobbiamo tornare a guardare il territorio come risorsa generativa e non solo come spazio di consumo, attingendo alle energie del nuovo magma partecipativo in cui la questione giovanile, i lavoratori della conoscenza e le economie della sostenibilità si miscelano producendo un nuovo territorio che dobbiamo imparare a esplorare, a interpretare, a regolare e a progettare anche con la capacità di affrontare le nuove forme dei conflitti – sociali, culturali, etnici, ecologici, funzionali e sempre più spesso economici – che trovano nella città genesi ed eruzione.

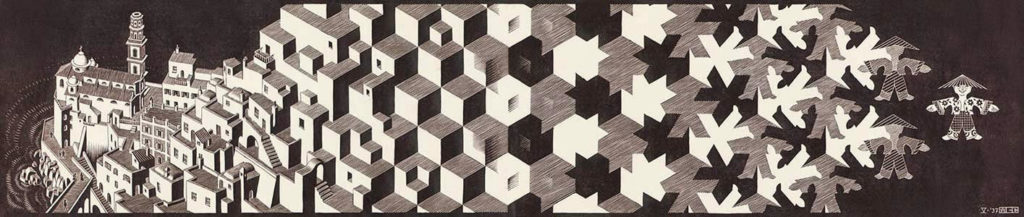

Metamorfosi è la nuova e potente parola chiave del futuro. Numerosi segni ce la facevano intravedere, molteplici indizi ci indicavano la sua strada durante gli anni propulsivi della globalizzazione, ma li abbiamo ignorati in modo anestetico. Oggi invece saremo costretti a praticarla durante gli anni recessivi della crisi e le società del futuro – e le loro città sempre più smart, creative e green – dovranno agire entro uno stato di perturbazione che non sparirà presto, e che ci lascerà profondamente modificati. Dovranno essere in grado di riattivare i propri capitali (spaziali, relazionali e umani) guidate da una urbanistica in grado di garantire nuove forme di convergenza tra sostenibilità culturale economica, ambientale e sociale sia attraverso l’adozione di rinnovate visioni di futuro, sia attraverso l’uso di nuovi paradigmi ma anche attraverso la qualità delle decisioni e l’efficacia dei progetti.

L’impatto dei paradigmi ecologico, tecnologico e creativo non produce effetti solo sulle nostre azioni sociali in relazione con l’ambiente, ma interviene profondamente sui metodi e sul modo di pensare delle discipline che forniscono i principi e gli strumenti per governare e modellare l’ambiente in cui viviamo.

Gli scenari tumultuosi che ci circondano e l’orizzonte in rapido mutamento che abbiamo davanti non ci permettono di aspettare più nel cogliere la sfida a re-immaginare e ripensare l’urbanistica, perché nelle nostre orecchie suonano profetiche – e sono un potente viatico per l’azione – le parole di Bob Dylan, poeta per un mondo nuovo:

Come gather ‘round people wherever you roam

And admit that the waters around you have grown

And accept it that soon you’ll be drenched to the bone

If your time to you is worth saving

Then you better start swimming or you’ll sink like a stone

For the times they are changing.

Un’esperienza positiva di approccio creativo alla città che possa essere di esempio anche per altre.

Sono passati solo sei anni da quando è nata quella piccola ma potente stella nell’universo della creatività che si chiama FARM Cultural Park a Favara. Da quella scintilla creativa scoccata nei Sette Cortili dalla visione e passione di Andrea Bartoli e Florinda Sajeva, da quel vero e proprio evento cosmico nell’universo dell’arte contemporanea, del design, dell’architettura, dell’innovazione sociale è stata generata un’energia vitale che ancora oggi non si arresta, anzi sta producendo importanti effetti non solo a Favara, ma in molte altre parti della Sicilia e nel mondo. La notorietà di FARM, e Favara, oggi non ha confini, ed è una delle prime mete mondiali per il turismo culturale e per i flussi degli innovatori. Non è un caso che uno dei recenti Google Camp dedicati ai future trends abbia tenuto una delle sue sessioni proprio qui. Ma, nello spirito della nostra navigazione, non è della energia creativa di Farm che voglio parlare – è stato fatto molte volte – ma vorrei guidarvi nel seguire l’emissione delle onde gravitazionali della sua potenza per rintracciare gli esiti estesi, duraturi, profondi che quel luogo, quelle persone e le tante che si sono aggiunte in un progetto sempre più corale hanno prodotto in soli sei anni. Ai Sette Cortili, il cui programma evolutivo non si è mai fermato, trasformandosi ed estendendosi in continuazione, si sono aggiunti altri epicentri di creatività che hanno arricchito l’armatura culturale di Favara. La Valle degli orti urbani, progettata da Giacomo Sorce e Manfredi Leone, che ha riattivato lo straordinario paesaggio vegetale del grande vallone ricucendo una parte di città che dal Castello arriva all’ex Macello, oggi trasformato in sede per attività didattiche e sperimentali – il Favara Future Fab – grazie ad un accordo con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo. Palazzo Cafisi, splendida dimora padronale, si trasforma in un laboratorio di performance artistiche in cui tradizione e innovazione si fondono generando esperienze immersive per il visitatore. Da un gruppo di abitazioni in centro storico è nato, dal genio di Lillo Giglia, Quid VicoloLuna, un luogo ibrido tra galleria d’architettura, ristorante, spazio espositivo e centro culturale che offre un’esperienza culturale amplificata e che dopo meno di un anno ha già generato emulazioni negli edifici limitrofi, proponendosi anche come spazio pubblico della città. Ma non solo l’arte viene sospinta dalle onde gravitazionali generate da Farm, perché anche il tessuto imprenditoriale ha ricevuto uno straordinario impulso. La piazza Cavour è oggi un pullulare di luoghi del gusto che puntano sulla qualità dello spazio e del cibo in una esperienza sinestesica imperdibile. Il Belmonte è un design hotel che completa l’esperienza artistica di Farm e che a breve, grazie allo spirito imprenditoriale di Antonio Alba, inaugurerà una nuova sede spettacolare nel Palazzo Piscopo sapientemente restaurato dallo Studio Architrend con coraggiosi inserti di contemporaneità, come un nuovo volume che funge da corpo scala ma che si candida a diventare un nuovo landmark urbano. A Favara niente è come vi aspettate che sia. Il negozio di abbigliamento Livreri If è anche uno spazio culturale, una piazza diventa, grazie a Pino Guerrera, una casa sull’albero che potete affittare su Airbnb, uno slargo viene riattivato da ragazzi che affermano la volontà di riscatto, un giardino diventa una cucina all’aperto a chilometro zero. Zighizaghi, progettato da Francesco Lipari e Giuseppe Conti, è un nuovo giardino urbano multisensoriale che si fa piazza pubblica attraverso la cultura del dono tipica dell’oriente. E poi il Castello di Chiaramonte, che da silente spettatore del declino oggi è protagonista di una rinascita creativa.

Questo è quello che io chiamo l’F Factor, il fattore Favara che sta perturbando in maniera positiva non solo un territorio, ma l’intero sistema della rigenerazione urbana. Un fattore composto da luoghi, quelli che vi ho descritto insieme ad altri, fatto di talenti, distribuito nelle persone che credono al progetto e che lo raccontano in giro per il mondo. Un fattore Favara che si rispecchia nei volti delle persone, delle famiglie – tutto è nato da una famiglia – che animano questa avventura, e che saranno i protagonisti del prossimo Children’s Museum per educare i bambini alla bellezza. Un fattore che si identifica non solo con i talenti, ma risiede soprattutto nella loro capacità di tessere reti, di stimolare emulazioni, di costruire un ecosistema della creatività e dell’innovazione sociale che oggi è indispensabile per ripensare il destino dei centri urbani.

Un laboratorio per i bambini sulla resilienza: quali metodi utilizza per coinvolgerli sul tema?

Il ciclo di lezioni su Opensource Urbanism che curo all’interno di SOU la School of Architecture for Children istituita entro FARM intende seguire un sogno racchiuso nell’acronimo LATU (Lower Age To Urbanism), cioè “abbassiamo l’età per l’urbanistica” per rendere la sensibilità , l’approccio e le tecniche dell’urbanistica una componente della nostra vita quotidiana.

L’urbanistica non deve essere solo una disciplina tecnica che richiede adeguata preparazione ed efficaci strumenti, ma deve diventare un modo collettivo di vedere la città e il territorio, il paesaggio e l’ambiente, le case e gli spazi pubblici, i trasporti e le imprese. Il ciclo di Opensource Urbanism vuole attivare l’urbanista che è in ognuno di noi perché sappia contribuire a quella parte sempre più importante che è l’urbanistica collettiva e collaborativa, mettendo in condizione la comunità, fin da piccoli, di capire le conseguenze delle scelte che riguardano i luoghi di vita e di lavoro, di comprendere le alternative tra le scelte di mobilità, di valutare le migliori azioni che riguardano l’energia e i rifiuti.

Come nella programmazione informatica il software della città, l’urbanistica, non è più precompilata da una azienda e distribuita agli utenti senza possibilità di cambiamento, ma diventa un software aperto che impara e migliora dalla relazione con i suoi utenti, gli abitanti, che si arricchisce di altre parti di codice che non erano state previste, in modo da adattarsi sempre più alle esigenze delle singole comunità invece di pretendere che le persone si adattino a visioni astratte.

In questo modo l’urbanistica torna ad essere capace di aiutare le città o le

tante forme di luoghi in cui viviamo ad evolvere come organismi viventi,

poiché animati della vita dei loro abitanti, delle nostre vite.

Il metodo è quello della gaming education un insegnamento che si traveste da gioco per veicolare ai bambini concetti complessi in maniera semplice e seducente in modo che le informazioni si trasferiscano in maniera piacevole nella loro coscienza e che, applicandole giocando, diventino patrimonio naturale del loro modo di pensare.

Giorgia Less

Secondo una ricerca Istat resa nota lo scorso anno, in Italia una donna su quattro non torna al lavoro dopo la maternità. Preparate, qualificate, brillanti, non importa che ruolo avessero prima di decidere di diventare madri, ancora troppe donne nel nostro Paese si trovano all’angolo, costrette a scegliere e sottilmente escluse da un sistema che quasi instilla in loro un velenoso senso di colpa, senza la minima possibilità di ricercare un equilibrio.

Secondo una ricerca Istat resa nota lo scorso anno, in Italia una donna su quattro non torna al lavoro dopo la maternità. Preparate, qualificate, brillanti, non importa che ruolo avessero prima di decidere di diventare madri, ancora troppe donne nel nostro Paese si trovano all’angolo, costrette a scegliere e sottilmente escluse da un sistema che quasi instilla in loro un velenoso senso di colpa, senza la minima possibilità di ricercare un equilibrio.